令和7年度つくば開成福岡高等学校「学校いじめ防止基本方針」

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と

一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット

を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条1項)

1. いじめ防止基本方針

本校には様々な経験や経緯から学校に登校することや学校生活を送るにあたり、不安や心配を抱えている生徒が在籍をしている。様々な不安や心配を乗り越え、自身の未来をより良きものとするための学びや挑戦ができる環境(以下、安全安心の環境という)を第一として、教育活動に取り組むこととする。

「いじめ」は生徒たちの意欲や前向きな挑戦を妨げる要因となる行為であることから、本校では『Face to Face の教育』と『自信を付ける教育』をスローガンに、教師と生徒、生徒同士が思いやりをもった言動を元に共に励まし合い支え合い、自分のペースで学習できる登校型通信制高校として秩序のある教育環境をとおして安全安心の環境づくりを目指す。

このような学校環境のもとでいじめ防止に向け、本校の教職員全体でいじめの問題について組織的に取り組むことができるよう日常の生徒指導体制を整備し、未然防止や早期発見、早期対応のために本方針を策定する。

- すべての教育活動をとおして規範意識の向上と自己有用感を高めるよう努める。

- 学内での生徒同士の関わりや各種行事等において、自己と他者の違いを理解した上で思いやりをもった言動を大切にする意識を醸成できるよう努める。

- 人間関係の「こじれ」の早期発見、早期解決に努め、「困り感」を察するとともに、すべての生徒を支援する集団作りに努める。

- ホットタイム(個人面談/学び合い 等)や各種特別活動等を活用し、人権意識の向上や共感的な人間関係づくりを進める。

2. いじめの未然防止(未然防止のための取組等)

(1) いじめを生まない教育活動の推進

- 生徒が安心できる学内環境の整備に努め、生徒たちが自己有用感や自己肯定感を感じることができる環境を構築する。

- 「学校生活アンケート」を各期に実施するとともに、教育相談を定期的に行う。

- 「いじめ防止対策委員会」(生徒育成会と兼ねる)を定期的に開催する。

- 生徒が主体となって、いじめ防止に取り組めるように、自分たちの手で「いじめ」をなくす意識を高めさせる。

(2) 家庭や関係機関との積極的な連携

- 年間2回の保護者との面談を実施するとともに、定期面談外での面談が可能であることなどの相談体制の周知を図る。

- 日頃より、生徒の様子を共有できる関係性の構築に努める。

3. いじめの早期発見、早期解決

(1) 基本的な考え方

いじめは早期発見が早期解決につながることから、日頃より、いじめは起こりうるものであるという認識を教職員が持ち、いじめの兆候や生徒の困り感を見逃さない職員体制の構築を図ることが重要である。いじめを見逃さないためには生徒を指導、見守る教職員がいじめの定義理解し、例えば友人間での少しのふざけあいの中でも、内容によっては苦痛を感じることもある等に留意して生徒の見守りを行う。

また、いじめは顕在化しづらい側面を持ち合わせていることを踏まえ日頃の教職員による見守りだけでなく、生徒が心配事や困り事を相談しやすい環境作りに努めることが重要である。

(2) いじめの早期発見への取組

- ホットタイムを活用して、定期的に生徒と個人面談を行い、いじめの早期発見に努める。

- 担任だけでなく、保健課による面談が可能であることを周知し、生徒が相談しやすい体制の構築に努める。

- 教諭及び常勤講師だけに限らず、広い目で生徒を見守る上で、非常講師にもいじめの定義やいじめに対する措置について周知する。

- 口頭での通報や相談に抵抗感がある生徒たちが相談等しやすいように、定期的なアンケートを行い、委員会にていじめ認定及び対応方針を決定し、速やかに指導及びケアにあたる。

4. いじめに対する措置(SNS・インターネット上のいじめ含む)

(1) 基本的な考え方

様々な経緯で入学し登校不安を抱えている生徒にとって、心ない言葉や思いやりや配慮に欠 ける行動が意欲の損失となることを念頭に置き、いじめはあってはならないという毅然とした 姿勢で対応にあたることが重要である。対応にあたる際は、特定の職員で抱え込むのではなく、 チームとして取り組むことが重要であることからいじめの通報や発見があった場合は、速やか に委員会を開催し、組織的に調査・認知・対応にあたる。

(2) いじめに対する措置

いじめの発見・通報を受けた場合は以下の対応を行う

| (1)被害生徒の安全確保 | 苦痛を感じている行為を止める措置をとる。 |

| (2)関係する生徒への事実確認 | 通報生徒の安全確保に留意する。 |

| (3)指導支援方針体制の決定 | 保護者へ事実確認内容の報告。 重大事態(法第 28 条)の疑いがある場合は学校法人及び私学振興課へ報告。 被害生徒への支援 心のケアを第一とし、共に解決へ取り組む姿勢を示し被害生徒の思いを聞き取った上で、必要な支援・措置を行う。 保護者への支援 家庭内で吐露していることや家庭での様子を共有し、保護者と連携した支援を行う。 |

| (4)加害生徒への指導 | いじめは絶対にあってはならないという毅然とした態 度で指導にあたる。加害生徒へ行為の何が問題であっ たのかを明確にした上で、行為への指導だけでなく、 その背景も踏まえた指導を行う。 保護者への助言 問題があった行為を明確にし、加害生徒の成長という 点で共通理解を図り、加害生徒の保護者の協力を元に、 加害生徒の指導にあたる。 |

| (5)再発防止へ向け対策を講じる | いじめ防止対策委員会にて、原因や経緯、対応や指導 について検証を行う。検証を元に再発防止へ向けた対 策を職員全体に周知徹底を図る。 |

※ けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、事象の背景の調査を行い、生徒の感じている被害性に着目した上で判断を行う

※ いじめの被害があっても生徒がそれを否定するなど表出できない可能性があることを踏まえ、生徒の証言だけで判断するのでなく、生徒の様子を注意深く観察することに留意する

(3) インターネット上のいじめへの対応

インターネット上での問題は匿名性、特殊性があることから問題が複雑化することや問題となる行為の特定の困難さなどを抱えていることから、指導にあたる教職員のネットリテラシーの向上が必要とされる。生徒たちがインターネットや SNS の有用性と危険性を理解できるよう情報モラルの指導に努める。

また、インターネット上・SNS でのいじめの態様によっては、専門性を有した対応・指導が必要となることから、外部専門機関との連携を図りつつ対応や指導に努める。

5. いじめの解消

加害生徒による謝罪をもって安易に解消とするのでなく、「いじめに係る行為がやんでいる」「被害生徒が心身の苦痛を感じていない」これらの要件が満たされている状態(少なくとも3ヶ月)であることを踏まえて解消となるかの判断を行う。

「いじめに係る行為がやんでいる」かについては、当該生徒学年職員だけでの判断するのでなく、他学年職員や保健課、養護教諭等の見解を踏まえ、いじめ防止対策委員会で判断を行う。

また、「被害生徒が心身の苦痛を感じていない」かについては、被害生徒及び保護者との面談等を通じて、心身の苦痛を感じていないかの確認を行う。

6. 重大事態への対処

重大事態とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が

生じた疑いがあると認める」事態及び「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学

校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める」場合をいう。

「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえると年間30日が目安とされるが、本校は

通信制課程であることを鑑みて、欠席の割合や連続して欠席している日数等、個別に判断するも

のとする。

(1)重大事態の調査

重大事態が発生した場合は、設置者である学校法人つくば開成学園と私学振興課と連携を図り、福岡県知事への報告を行う。また、いじめ防止対策推進法第 28 条にもとづき、調査を行いいじめの行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったかを明らかにする。調査を行うにあたり、情報提供をした生徒を守ることと被害生徒の学校復帰が阻害されないことに留意する。

(2)調査結果の報告

調査の状況については、被害生徒及びその保護者に対して重大事態の事実関係やその他必要な情報(調査の組織、方法、経過等)を提供する。また、学校法人並びに私学振興課を通じて福岡県知事へ報告を行う。

7. いじめ防止のための職員研修

教職員の「いじめ」に対する資質向上を図るために、いじめ防止対策推進法やいじめ防止基

本方針の理解、いじめ防止のための校内研修を実施する。研修は(3)いじめ防止等の年間計

画にもとづき実施する。

- 教職員の「いじめ」に関する法理解やいじめ防止基本方針の共通理解、ケーススタディを取り入れた校内研修を実施し資質向上に努める。

- インターネット上のいじめに関する校内研修会を開催し、(必要に応じて講師を招聘)インターネット上・SNS でのいじめ問題についての特殊性や複雑性の理解と教職員のネットリテラシーの資質向上に努める。

8. いじめ防止等のための組織(いじめ防止対策推進法第 22 条)

(1)組織の名称・組織の役割と機能

- いじめ防止対策委員会

- 組織の役割と機能

- 本校基本方針に基づく取組や年間計画の P-D-C-A の実施

- いじめ問題への対応方針並びに体制の決定

- いじめの認知判断並びに調査判断

- 関係生徒への事実確認の聴取、組織的な指導や支援体制並びに対応方針の決定と保護者との連携等

(2)組織構成

校長、教頭、教頭補佐、指導課長、保健課長、学年主任で構成する。また必要に応じて養護教諭、中学校広報担当者、公認心理士の出席を求める。

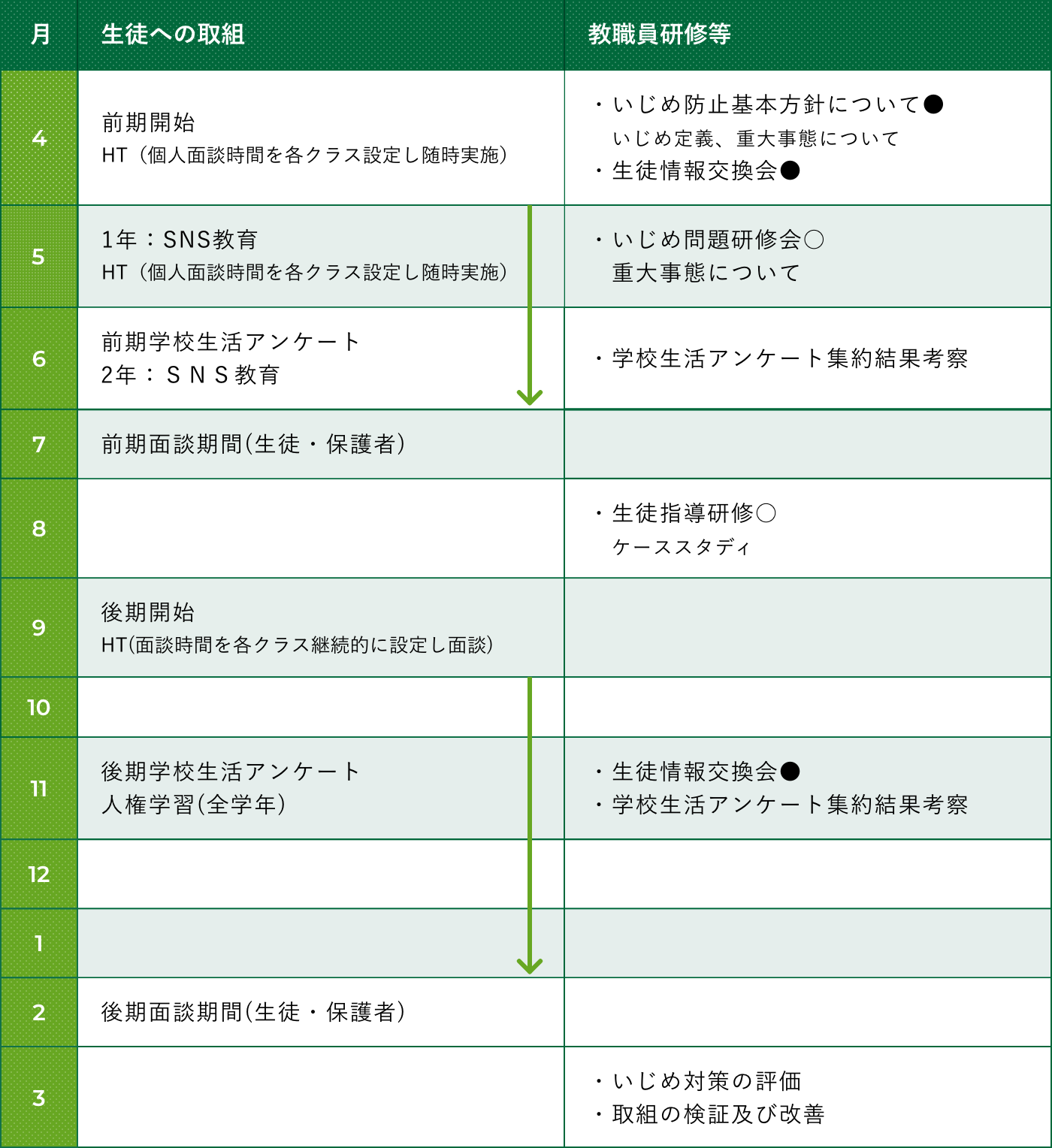

(3)いじめ防止等の年間計画

●教諭・常勤講師・非常勤講師 ○教諭・常勤講師

9. 学校評価

学校評価項目内に「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の評価を取り入れ、いじめ防止対策、早期発見、いじめの事実が隠蔽されずいじめに対する適切な措置が行えていたかの評価を実施する。

また、いじめ防止対策委員会において、いじめ問題に対して効果的な対策が講じられている

かの検証及び改善を図る。

附則

平成27年4月6日に本方針策定

平成30年4月30日に改定

令和元年4月1日改定

令和2年4月1日改定

令和3年4月1日改定

令和4年4月1日改定

令和5年4月3日改定

令和6年4月1日改定

令和7年4月1日改定